স্থির তড়িৎ সংক্রান্ত প্রাথমিক ঘটনাবলী আলোচনার শুরুতে আমরা কিছু বাস্তব প্রাকৃতিক ঘটনার কথা উল্লেখ করছি –

i) চিরুনি (comb) দিয়ে আমরা শুকনো চুল আঁচড়ানোর পর চিরুনির ওই অংশ কাগজ বা খড়ের ছোট টুকরোকে আকর্ষণ করে বা কাছে টানে।

ii) শীতের দিনে উল জাতীয় জামা বা সোয়েটার পরিধান করে খোলার সময় শব্দ হয় ও অনেক সময় আগুনের ফুলকি দেখা যায়, গায়ের লোম খাড়া হয়।

iii) পেন বা কলম নিয়ে জামাকাপড় বা মাথার চুলে ঘষলে পেনের ঐ অংশ কাগজের ছোট টুকরোকে কাছে টানে।

এছাড়াও আরো কিছু এ ধরনের ঘটনা আছে। এসব ঘটনা কিন্তু আমরাই প্রথম লক্ষ্য করিনি।

গ্রিক দার্শনিক থেল্স্ (Thales) খ্রিস্টপূর্ব 600 অব্দে লক্ষ্য করেন যে অ্যাম্বার (পাইন গাছের আঠা – সজনে গাছ বা বাবলা গাছে যেমন আমরা দেখেছি)- কে পশম দিয়ে ঘষলে তা ছোট ছোট কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করতে পারে। গ্রিক পণ্ডিতগণের অ্যাম্বার সংক্রান্ত এই ঘটনাকে তৎকালীন বিজ্ঞানীরা বিশেষ আমল দেননি।

খ্রিস্টপূর্ব 600 অব্দ …..খ্রিস্ট জন্ম……….1600 খ্রিস্টাব্দ ।

পরবর্তীকালে 1600 খ্রিস্টাব্দে ডক্টর গিলবার্ট এ বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করেন এবং তিনি দেখেন যে অ্যাম্বার ছাড়াও আরো অনেক পদার্থের উক্ত ধর্ম বর্তমান। অ্যাম্বার, এবোনাইট, কাচ, রজন প্রভৃতি পদার্থকেও পশম, রেশম, বিড়ালের চামড়া ইত্যাদি পদার্থ গুলি দিয়ে ঘর্ষণ করলে আকর্ষণ ক্ষমতা অর্জনের কারণ হিসেবে তড়িৎ কথাটি ব্যবহার করেন। গ্রীক ভাষায় অ্যাম্বারকে ইলেকট্রন (Electron) বলে। সম্ভবত এই শব্দ থেকেই ইলেকট্রিসিটি বা তড়িৎ কথাটি এসেছে। ঘর্ষণের ফলে যে বস্তু অন্যান্য সব বস্তুকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা লাভ করে তাকে বলে তড়িতাহিত বা তড়িদাহিত (Electrically Charged or Electrified) বস্তু বলে। অর্থাৎ ঘর্ষণের ফলে বস্তুর মধ্যে এমন বিশেষ কিছু পরিবর্তন ঘটে যার ফলে আকর্ষণধর্ম লাভ করে। কোন বস্তুর মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটলে বলা হয় বস্তুর মধ্যে তড়িতাধান যুক্ত হয়েছে এবং বস্তুটি তড়িৎগ্রস্ত বা আহিত (Charged) হয়েছে।

এখন প্রশ্ন ও আলোচনার বিষয় হলো আধান বা Charge কি?

সহজ ভাবে বোঝার জন্য বলা যায় বল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বস্তুর ভর পদার্থের পরিমাণ যেমন পদার্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ ধর্ম এবং ভরকে ভিত্তি করেই বল বিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত তেমনি স্থির তড়িৎ বিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু হলো আধান কিন্তু আধান সম্পর্কে এটুকু জানলেই হবে না। আমরা আরেকটু বিশেষ ধারণা লাভের চেষ্টা করছি।

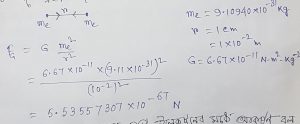

একাদশ শ্রেণিতে আমরা মহাকর্ষ সূত্রের মাধ্যমে জেনেছি যেকোনো দুটি বিন্দুভর যে অবস্থাতে যেভাবেই থাকুক তাদের মধ্যে মহাকর্ষ বল কাজ করে। এই সূত্র প্রয়োগ করে 1 সেন্টিমিটার দূরে থাকা দুটি ইলেকট্রনের মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বল হিসাব করে পাই –

অর্থাৎ 1 সেন্টিমিটার দূরে থাকা দুটি ইলেকট্রনের মধ্যে আকর্ষণ বল থাকা দরকার। যার মান অত্যন্ত কম।

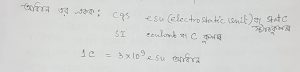

কিন্তু বাস্তবে পরস্পর থেকে এক সেন্টিমিটার দূরে থাকার দুটি ইলেকট্রনের মধ্যে ক্রিয়াশীল বলের মান ও প্রকৃতি পর্যালোচনা করে জানা গেছে বলের মান হলো (2.3 × 10 power -24) N এবং আকর্ষণ করার পরিবর্তে বিকর্ষণ করে। অর্থাৎ এই বিকর্ষণ বল মহাকর্ষ বল অপেক্ষা প্রায় 10 টু দি পাওয়ার 43 গুণ বেশি। (প্রোটনের ক্ষেত্রেও এই বলের মান ইলেকট্রনের অনুরূপ, কিন্তু নিউট্রনের ক্ষেত্রে এই বল 1.9 × 10 টু দি পাওয়ার -60 N যা মহাকর্ষ সূত্র থেকে প্রাপ্ত মানের সঙ্গে মেলে। তাই বলা যায় নিউট্রনের কোন তড়িৎ বল নেই) এই অতিরিক্ত বলকেই তড়িৎ বল বলা হয় এবং বলা যায় ভর ছাড়াও ইলেকট্রনের আরো কিছু ধর্ম আছে যার জন্য এদের মধ্যে তড়িৎ বলের উদ্ভব। এই বিশেষ ধর্মকেই আধান বা Charge বলে।

নির্দিষ্টভাবে আধান কে সংজ্ঞায়িত করা কঠিন। তবে আমরা সংজ্ঞা হিসেবে বলতে পারি পদার্থের যে মৌলিক ধর্মের জন্য আকর্ষণ বা বিকর্ষণ জনিত তড়িৎ বল কাজ করে তাকে আধান বা Charge বলে।

তড়িৎ আধান একটি স্কেলার রাশি।

আমরা দেখলাম যে ঘর্ষণের ফলে কোন বস্তু তড়িৎ গ্রস্ত হয়ে পড়ে, যাকে আমরা ঘর্ষণজাত বা (electrification from friction) বলি। প্রশ্ন হল যে কোনো দুটি বস্তুকে ঘর্ষণ করলেই কি তড়িৎ পাওয়া যাবে? কোন বস্তুর ক্ষেত্রে এবং কিভাবে ঘর্ষণজাত তড়িৎ পাওয়া যাবে? – তা জানতে হলে এই সমস্ত বস্তুর গঠন জানতে হবে।

প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক কনাদ কল্পনা করেছিলেন যে পদার্থ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দ্বারা গঠিত (Unit -8, Atoms & Nuclei)। ডেমোক্রিটাস প্রমুখ প্রাচীন গ্রিক পণ্ডিতেরা প্রচার করেছিলেন যে পদার্থ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন কণা দ্বারা গঠিত। গ্রীক ভাষায় Atom শব্দের অর্থ অবিভাজ্য। তাই তারা পদার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা গুলির নাম দেন atom বা পরমাণু। কিন্তু অতি প্রাচীন পন্ডিতগনের এইসব অভিমতের ভিত্তি ছিল নিছক কল্পনা, কোন বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রমাণ ছিলনা। পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিজ্ঞানী জন ডাল্টন (1808 খ্রিস্টাব্দে) নামে একজন ইংরেজ রসায়নবিদ ওই প্রাচীন মতবাদ ও কিছু আধুনিক পরীক্ষালব্ধ ফলাফল মিলিয়ে সর্বপ্রথম পদার্থের গঠন সম্পর্কে এক বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্ব দেন যা ডাল্টনের পারমাণবিক তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক পদার্থখন্ড অসংখ্য অবিভাজ্য কণা দ্বারা গঠিত যাদের পরমাণু বলে। যে কোন মৌলিক পদার্থ অসংখ্য পরমাণু দ্বারা গঠিত। একই মৌলের পরমাণু অভিন্ন – বিভিন্ন মৌলের পরমাণু বিভিন্ন।

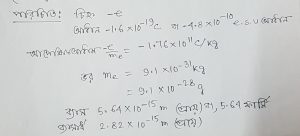

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে পরমাণু পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবস্থা। পরমাণুকে ভেঙে ছোট করা সম্ভব নয় এবং একাধিক পরমাণুর সংযোগে অনু ও একাধিক অনুর সংযোগে পদার্থ গঠিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে স্যার জন জোসেফ টমসন (J.J.Thomson), ক্রুকস, লেনার্ড প্রমূখ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন এমন এক কনিকা যেটির ভর সর্বাপেক্ষা হালকা মৌল হাইড্রোজেনের ভরের প্রায় 1836 ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই কণিকাগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে তারা নেগেটিভ ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত এবং সর্ব বিষয়ে একই রকম। যেকোনো পরমাণু থেকেই এদের সংগ্রহ করা হোক না কেন এদের ভর,ব্যাস, তড়িৎ-পরিমাণ সর্বদা সমান থাকে। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা (নিম্নচাপে গ্যাসের মধ্যে তড়িৎ মোক্ষণ) ও পর্যবেক্ষণ করে জানতে পারেন পরমাণু বিভাজ্য এবং উপরে বর্ণিত পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত পরমাণুর একটি আবশ্যিক মৌলিক কণার নাম দেন ইলেকট্রন (নামকরণ করেন জে জে টমসন)।

1886 খ্রিস্টাব্দে ধণাত্মক রাশি আবিষ্কারের পর এই ধারণা দানা বাঁধে যে পরমাণুর ভিতর ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দুই প্রকার আধান আছে কারণ পরমাণু নিস্তড়িত। আবার দুটি ইলেকট্রনের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল যেহেতু দুটি প্রোটনের মধ্যে ক্রিয়াশীল বল (একই দূরত্বের ক্ষেত্রে সমমানের হয়) – এর সমান তাই বলা যায় ইলেকট্রনের আধান ও প্রোটনের আধানের সাংখ্যমান পরস্পর সমান। কিন্তু প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত এবং একে অপরকে প্রশমিত করে। এখন প্রশ্ন হল এই দুই প্রকার আধান তাহলে পরমাণুর ক্ষুদ্র পরিসরে কিভাবে বিন্যস্ত থাকে?

আমরা তো জানি যে ধনাত্মক (+ ve) ও ঋণাত্মক (-ve) আধান পরস্পরকে প্রশমিত করে, ফলে দুই প্রকার আধান মিলিত হয়ে তো সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা! কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। দুই প্রকার আধান পরমাণুর মধ্যে নিজ নিজ সত্ত্বা বজায় রেখে অবস্থান করে। তাহলে এই দুই প্রকার আধানের সজ্জা কিরূপ?

To be continued.